双性人生殅器,即自交现象的探讨涉及生物学、心理学和伦理学等多个领域,这一概念指的是一个人同时拥有两种性别特征或身份认同的现象在个体内部的自我复制与融合过程(如XYY染色体导致的男性特质增强)。,这种生物和社会层面的复杂性引发了深刻的哲学思考:如何界定“人”的本质?当个体的内在存在超越传统二元划分时,“正常”、“异常”、以及社会角色等定义变得模糊不清;而从进化论角度看则可能揭示出物种适应环境的新策略——通过内部调整而非外部竞争来应对挑战并繁衍后代. 然而这也带来了道德困境: 如何对待那些因无法被主流文化所接受而被边缘化甚至歧视的双性生活者? 我们是否应该重新审视关于人类多样性和包容性的价值观以更好地理解这种现象及其对个人生活的影响呢?.

伦理反思与社会共存

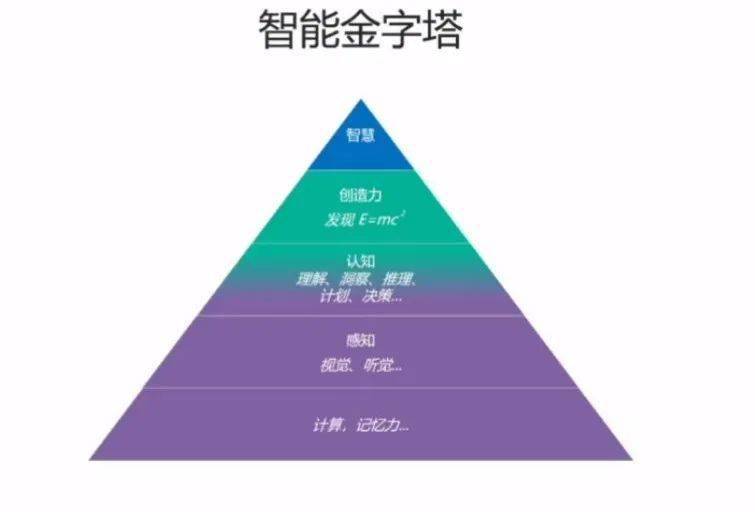

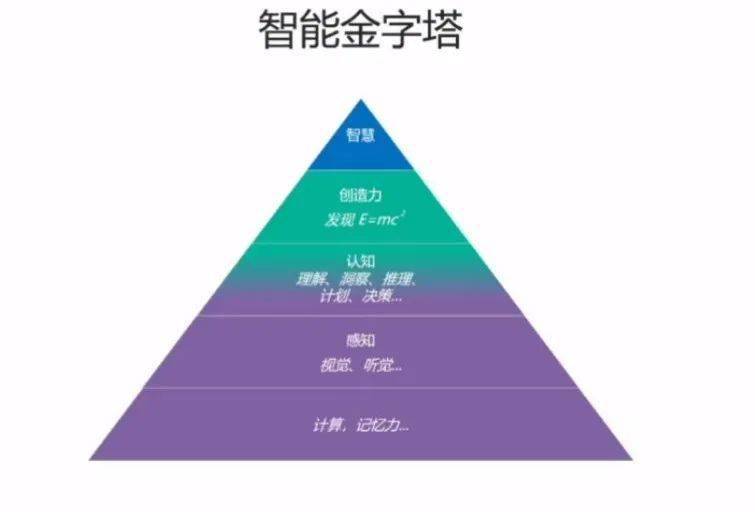

引言——生命的双重奏曲 在人类多样性的交响乐章中," 双性别 "(Bi-gendered individuals,即个体同时体验或认同两种传统意义上的社会及生理上的二元对立特征如男性和女性特质的人)这一独特旋律时常被误解甚至忽视,而“生涯”(Life),作为我们共同的主题之一,“ 自体繁殖 ”(Selfing/Autogamy),一个看似违背自然法则却又在某些生物界存在的奇特行为模式也值得深入探讨。“图片”,作为一种视觉媒介工具在这里则成为连接抽象概念到具体现实的桥梁 ,本文将通过这些关键词展开一场关于身份认知边界的科学和社会学对话 ,并试图揭示其中蕴含的生命哲学思考以及由此引发的道德困境和其对社会的影响分析 . --- # 二 、从科学视角看 “ 同形异构”——对自我复制行为的解读 当我们谈论生物学中的「自身受精」或者更通俗地说就是细胞层面的 「自己和自己发生关系」,这并非特指人类的生殖方式而是存在于某些植物和一些微生物之中. 这种机制允许它们在没有其他同类存在的情况下进行基因重组以适应环境变化从而保持种群生存力;然而当我们将此观念扩展至人本层面去讨论所谓精神上或是心理层面上 的『我』 与 『我自己之间交流互动’ 时便触及了更为复杂且敏感的话题领域 —— 这便是心理学意义上所称之 为‘内在冲突' 或 ‘人格分裂'. 尽管如此 , 我们仍可借助一些理论框架来理解这种超越常规界限的现象 : 如卡尔·荣格提出的集体无意识观点认为每个人内心深处都潜藏着未被发现的两面或多面的性格结构 ; 或者拉康学派对于镜像阶段理论的阐述指出儿童早期形成主体感过程中会经历一种理想化形象投射过程进而可能产生出某种程度分离感和孤独状态等; 这些都可以看作是个人内部世界内含着潜在的双向性质体现形式. 三、“图景”:图像如何塑造我们对自我的认识? 在现代社会中,“ 图象”(Image )已成为构建人们对自己乃至他人看法不可或缺的工具.“ 网络肖像”、“社交媒体展示”、甚至是艺术作品中描绘出来的人物角色都在无形间影响着人们对何谓正常 何又非正常的界定标准.”一张照片可以瞬间捕捉住某个瞬间的情绪波动亦能引发一系列连锁反应包括但不限于自尊心建立崩溃再到更深层次地探究我是谁? 我从哪里来到哪里去的终极问题。” 因此说它不仅是信息传递载体更是文化价值观传播者也不足为其。 四、《镜花水月》:虚构背后真实挑战 当我们把目光聚焦回那些尝试表现或者说记录下这类非常规生活状态的影像作品当中时会发现许多创作者们面临巨大压力既要尊重当事人隐私权又要确保公众知情权利平衡点难以把握.《卡罗尔》电影中对成人同性恋情谊细腻刻画虽不直接涉及上述议题却同样展示了情感复杂性及其为社会规则冲击;《雌雄莫辨》(Born a Crime),纳埃尔•马许克回忆录以其亲身经 受成长在一个种族歧视严重国家同时又身为跨族裔混血儿角度出发探讨了身分认 同时面对外界眼光压迫感受……这些都提醒着我们无论何种形态之下人都渴望得到认可接纳而非孤立排挤对待! 五.《跨越障碍: 人际关系的多样性融合 》 在这个多元化的世界里, 如何理解和接受不同形式的" 生涯 ", 以及如何在人际关系中找到和谐相处的路径成为了亟待解决的问题。"生”字在此处不仅代表生命的多重面向,"再"(同)则是用来强调在这种多元背景下寻找共识的重要性." 在这个充满矛盾但又不断发展的时代里我们需要的是更加开放包容的心态和对差异的理解而不是简单的排斥和不屑一顾的态度". 六 .回归人性本质探寻...

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号